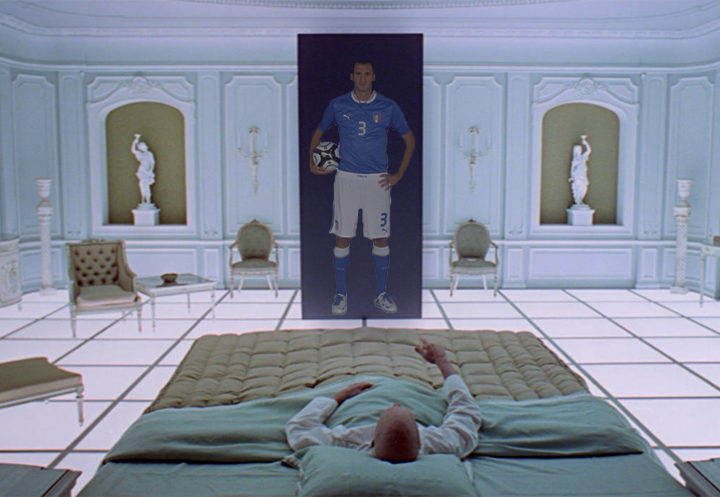

Daniele De Rossi, Roma, 33 anni, gestore del bar “C’era una volta il caffè”

Daniele De Rossi cammina nel caldo ustionante di via Tuscolana, alle tre meno dieci, con un dito ingessato. Per strada ci sono poche macchine e nessun pedone. La carrozzeria metallizzata delle macchine crea una rete di riflessi del sole, accecanti. Daniele ha un dito rotto e il dito rotto gli fa male nonostante il gesso, perché ieri notte, davanti al computer senza che nessuno in casa lo sapesse, ha sbattuto violentemente la mano contro un muro per colpa di un errore che per lui, senza che nessuno lo sappia, è imperdonabile. Essendo l’errore imperdonabile, lui non può perdonarlo, nemmeno adesso che è passata una notte inquieta e poi una mattinata a letto e dopo ancora una mezz’ora alla ricerca di una pasticceria aperta su via Tuscolana. Daniele sa che stasera deve andare a cena dai genitori della moglie, non vorrebbe essere costretto a farlo ma è costretto, non può evitare, e sa che deve portare i dolci e non ha voglia di mettersi a cercare una pasticceria in macchina subito prima di cena e prima della partita dell’Italia. Sa anche che stasera, subito prima di cena e della partita dell’Italia, sarà nervosissimo perché ai genitori della moglie della partita non frega niente e accenderanno la televisione soltanto per fargli un favore, ma intanto parleranno in continuazione e forse la madre si piazzerà con la sedia davanti allo schermo e lui dovrà chiedergli, cercando di metterci una gentilezza che non possiede, di muovere il culo da un’altra parte. Per tutti questi motivi, ha deciso di comprare i dolci in anticipo, quindi si è lavato la faccia con la mano buona, si è lavato la mano buona con se stessa e si è lavato i denti con grande fatica, perché la mano buona è buona soltanto perché non è ingessata, ma è anche la sinistra e lui con la sinistra non sa fare niente, nemmeno aprire una porta. Poi è sceso di casa e ha scoperto che le pasticcerie sono tutte chiuse. Daniele De Rossi un posto dove prendere le paste ce l’avrebbe anche, e ce l’aveva ancora prima di scendere da casa, ma non vuole andarci. È il bar che gestisce, della catena “C’era una volta il caffè…”. Ma lì le paste, lui lo sa, sono uno schifo, e comunque anche se fossero buone non potrebbe prenderle lì. Altrimenti che figura farebbe con gli amici della moglie, portarsi le paste dal proprio negozio per non pagarle, una cosa da pezzenti.

Il ditone ingessato fa male mentre Daniele, in un angolo della testa, pensa che potrebbe prendere le paste da lui e poi comprare una carta da regalo dai cinesi e sostituirla a quella di “C’era una volta il caffè…”. Ma è un’idea idiota, con la carta dei cinesi la figura sarebbe ancora peggiore e magari rischia di avvelenarli. Chissà come cazzo la fanno e dove cazzo la fanno. Per questo continua a camminare, troppo veloce, già sudato, col ditone ingessato e il malumore del dolore e dell’errore. Il bar sta andando bene, ma non bene come pensava. C’è il prestito da restituire, la rata bassotta, estorsione legale o quasi. C’è la partita dell’Italia che è finita in fondo alle sue preoccupazioni, ma sa bene che stasera ci sarà da soffrire. In silenzio, sotto lo sguardo arrogante dei suoceri e le battute della moglie, che nemmeno una volta tanto ci si può staccare dalle partite, quando non è lo stadio è la televisione, quando non è la Roma è l’Italia, quando non è il campionato è la coppa. E che gusto ci sarà a soffrire sempre, a ripetere come un cretino “mai una gioia”, e meno male che almeno alla radio, in macchina, lei gli ha strappato la promessa di ascoltare musica e non il calcio anche lì. Andrà esattamente così, perché è sempre così che è andata. Il sole, con tutti i suoi riflessi incrociati sulle macchine, confonde lo sguardo di Daniele, che quasi sbatte contro un cartello che indica un posto riservato agli handicappati. Ma quanti cazzo di handicappati ci vivono sulla Tuscolana, diecimila? L’incubo del parcheggio, l’incubo della partita di stasera e della sconfitta che pregusta, come sempre pregusta le sconfitte della Roma, l’incubo di essere trattato come un mezzo fallito, che gestisce un bar uguale a mille altri e con gli stessi alcolizzati mattinieri di tutti gli altri bar.

Alla fine una pasticceria la trova, entra, compra le paste ed esce con una guantiera appesa al dito ingessato, come Montesano, così per far ridere, anche se nessuno è lì per ridere, forse nemmeno lui. Il dito rotto, il sole accecato, una marea di handicappati che gli fottono il parcheggio. E soprattutto l’errore di ieri notte. Ieri notte, circondato dal buio della stanza e con la faccia blu illuminata dal computer, Daniele De Rossi ha perso per una banale distrazione la prima partita a scacchi da quando ha cominciato a giocare sul serio, tre anni fa. La prima sconfitta da quando ha scoperto di essere un fenomeno degli scacchi, uno che ha battuto senza problemi gente che ha studiato, gente che fa i tornei, computer impostati al massimo della difficoltà e tutti i vecchi che lo hanno sfidato nel bar dove va a giocare, dall’altra parte della città. Ma questo non lo sa nessuno e non lo sospetta nessuno. E gli va bene così. Perché un giorno, molto presto, troverà qualcuno più forte di lui e quella sconfitta, come tutte quelle della Roma e quelle dell’Italia, vorrà gustarsela da solo, circondato da gente che non sa e crede di sapere.

Alessandro Florenzi, Roma, 25 anni, autista dell’ATM a Milano

“No, per farti crescere il baffo alla D’Artagnan devi tagliarti la barba contropelo qui sotto il naso. Fidati, è da dieci anni che lo faccio e guarda qui”, dice Alessandro Florenzi mentre, al capolinea dell’autobus, parla con un suo collega. Non a tutti va a genio il Florenzi: troppo romano nei modi e poco incline ad assecondare la scarsa voglia di parlare degli altri autisti. Alessandro, che, soprattutto nei primi tempi, soffriva molto la loro laconicità, ora sembra averci fatto il callo: nel dubbio, lui continua a sommergere di parole l’interlocutore, e pazienza se l’altro non ha voglia di rispondere. Ognuno ha un modo strettamente personale di affrontare i propri lutti: per lui, lasciare Roma e trasferirsi a nord del Po è stato un trauma ben nascosto dalla vergogna di non apparire abbastanza intelligente agli occhi di Fulvia, la sua futura moglie. Lei milanese, lui romano; lei laureata, lui con un diploma all’ITIS; lei di buona famiglia, lui no; lei medico, lui autista di autobus. E proprio pensando a che cosa avrebbe detto quella sera, all’ennesima cena in cui i genitori di Fulvia gli avrebbero chiesto la sua opinione sul problema del debito pubblico della Bosnia e sul TTIP, il Florenzi infila una strada sbagliata, una delle tante che costituiscono quel reticolo urbano capace di unire la disperazione di tutte le periferie. Sull’autobus, per fortuna, non c’è nessuno: nessuno che si lamenti perché ha perso quindici minuti della sua preziosissima vita. Giunge in un vicolo cieco. Spegne il motore e scende: davanti a lui una fabbrica, un prato di erba grigiastra e un campo rom. Dal nulla, un pallone nuovo di zecca attraversa il suo sguardo: allunga la gamba e lo stoppa, mentre due bambini spuntano da dietro, chiedendogli di restituirla. Alessandro sogghigna, li guarda e, nel tentativo di crossare, spedisce per sbaglio la palla verso le roulotte del campo. “Lasciate”, dice ingobbendosi, “vado io”.

Marco Parolo, Gallarate (VA), 31 anni, steward Alitalia

Perché bisogna parlare così tanto di calcio? Che gusto c’è? Sin dai tempi in cui Marco Parolo detto “Paro” giocava con gli altri bambini al Don Bosco nel suo quartiere di Arnate, il motivo gli è sempre sfuggito e anzi, con la sua saccenza sepolta sotto quintali di educazione e sorrisi imparati per lavoro e ripetuti nel resto della vita, pensa che la risposta sia semplice. La risposta è che non bisogna parlare di calcio, non c’è nessun gusto, ma la gente lo fa perché non ha niente di meglio da fare. Non che lui abbia una vita avventurosa, anche a lui capita spesso di non avere niente da fare, ma non parla di calcio, non guarda quasi mai il calcio. Però a calcio ci gioca, e anche bene. Ma di sicuro non sta lì a raccontarlo, perché se non parla dell’Italia perché mai dovrebbe parlare della sua squadra di calcio a sette e del suo torneo aziendale, il maledetto torneo aziendale. Gli altri, tutti, invece parlano sempre di calcio e ne stanno parlando con frenesia anche in questo preciso momento. Marco è al lavoro, a bordo di un aereo in volo da Parigi a Linate e tutti, i passeggeri e i membri dell’equipaggio, parlano della partita tra Italia e Germania. Il volo è decollato in orario alle 20:45. La partita è cominciata un quarto d’ora dopo. Sente i mormorii dei passeggeri, già in due gli hanno chiesto se può tenerli aggiornati sul risultato. Ha risposto “ci provo, faccio il possibile” e ha sorriso, sempre con lo stesso sorriso che ormai è automatico. Ma non vuole farlo, non ha nessuna voglia di chiedere al pilota di chiedere aggiornamenti alla torre di controllo che a sua volta chiederà, o si informerà, di una cosa che non c’entra niente con gli aerei.

Marco non capisce, non vede un solo motivo per non aspettare che l’aereo atterri, fare una telefonata e scoprire come e finita, se proprio si ha fretta e non si vuole aspettare di arrivare a casa. Non capisce ma lo stesso si guarda intorno e fa sorriso a cattivo gioco, a noiosissimo gioco pieno di chiacchiere. Il pallone, lui lo sa, è molto meglio giocarlo. E pazienza per il torneo aziendale. Più o meno, o forse no. Il maledetto torneo aziendale. All’improvviso il suo collega di oggi, uno con cui non ha mai preso un caffè e non ha nessun rimpianto per non averlo fatto, parla ai passeggeri: “Signori passeggeri un attimo di attenzione, vi informo che purtroppo, nonostante il tifo di tutti noi, la Germania è passata in vantaggio”. I passeggeri, almeno gli italiani, esprimono il loro disappunto sonoramente. I francesi sogghignano, o se ne fregano come sempre se ne fregano. Marco rimane impassibile, col suo solito sorriso che improvvisamente diventa fuori luogo, per quei due secondi che passano prima che lui se ne accorga e metta su una faccia costernata, con cui è in confidenza come col sorriso ma che usa molto meno, soltanto per i momenti di difficoltà, come una brutta turbolenza. E che cosa assurda dover fare la faccia triste per un gol di una partita che non è ancora finita e che viene giocata da miliardari a cui non frega niente delle vite della gente comune. Ma Marco Parolo detto Paro, ma soltanto a casa sua, perché in volo è semplicemente Marco, sa che l’assurdo spesso è dovuto, l’importante è fare quello che devi fare, altrimenti di questi tempi si rischia di perdere il lavoro. Basta un reclamo, e su questo volo c’è sicuramente qualche tifoso scriteriato che potrebbe fare un reclamo soltanto perché lui ha tenuto il sorriso alla notizia del gol della Germania, per due secondi di troppo. Speriamo di no, non adesso che la sua posizione sembra sicura, che il suo bell’aspetto sembra sopravvivere senza sussulti agli anni. Non adesso, non per una partita di calcio che non ha giocato.

Marco Parolo, probabilmente (il probabilmente è suo, un’altra buona azione di modestia), è più bravo a giocare a calcio di tutti i passeggeri di questo volo e sicuramente più bravo dell’altro steward e del pilota, con cui ha giocato e che non sanno nemmeno stoppare un pallone. Ma poi nello spogliatoio parlano di fondamentali tecnici, delle piccole di Serie A che sono più forti delle piccole della Liga e altre stupidaggini del genere. Lui sa giocare meglio di loro, per questo in squadra lo chiamano il Professore. Ma non ha mai vinto il torneo aziendale, e due settimane fa la sua squadra è stata eliminata ed è stata anche colpa sua, soprattutto colpa sua, ma questo è un altro discorso. Marco, con la sua nuova espressione contrita, mentre l’aereo ha un sobbalzo singolo che sarebbe temerario chiamare turbolenza, pensa improvvisamente all’immagine di sua moglie con un sorriso beffardo e poi pensa al rigore. Forse è stato il sussulto, forse la paura di non aver smesso di sorridere in tempo, forse qualcos’altro che non c’entra niente con la vita di tutti i giorni e c’entra tutto con il fatto che la gente fa cose che lui non capisce e non approva, ma pensa alla moglie e poi subito al rigore, all’altro discorso. L’altro discorso è che lui ha sbagliato il rigore decisivo nella semifinale del torneo aziendale, due settimane fa, e l’ha sbagliato perché aveva i crampi allo stomaco, e i crampi allo stomaco li aveva perché aveva mangiato una confezione di Quattro salti in padella Findus che stavano in freezer da una vita, e i Quattro salti in padella li aveva mangiati perché in casa non c’era sua moglie, che era andata in un outlet sperduto nella periferia e si era fermata a prendere una pizza con le amiche.

Per questo il Professore aveva sbagliato il rigore, e per questo poi nello spogliatoio aveva chiamato la moglie, che gli aveva detto che la pizza era uno schifo, che l’outlet aveva prezzi esorbitanti e che le sue amiche avevano fatto acquisti lo stesso ma lei no, perché pensa sempre ai risparmi per andare in vacanza. Solo che dopo i saluti, perché Marco ci aveva messo qualche secondo in più prima di chiudere la chiamata, aveva sentito la voce di sua moglie dire “Come sto?” e poi la voce di un uomo dire “na bellezz’”. E quella voce, insieme al rigore, Marco Parolo non se l’è ancora tolta dalla testa. Il microfono in cabina si apre e il suo collega, forse si chiama Gigi o Pigi o qualche altro nomignolo insignificante, annuncia: “gentili passeggeri, abbiamo l’onore di informarvi che ha pareggiato l’Italia!!”. E le urla di gioia attorno a lui, e i crampi allo stomaco, il rigore, il cibo surgelato, la fretta terrorizzata di abbandonare un’espressione per un’altra.

Stefano Sturaro, Sanremo (IM), 23 anni, fornaio e aspirante scrittore

Il profumo di lievito, le ombre scure della notte nella città deserta, l’accenno di chiarore proveniente dal mare, danno sollievo all’animo anche quando non ce n’è bisogno. Stefano è di buon umore. Tra qualche ora il negozio sarà affollato da signore sorridenti e da scapoli d’oro che immancabilmente sbagliano la dose di pane da acquistare: le une per via delle critiche del marito, gli altri perché non hanno mai imparato a fare la spesa. Tutto questo mette Stefano di buon umore. Appena chiuso il negozio, di corsa in bici per i vicoli del centro, uno spuntino, e via sulla scrivania. A scrivere. Perché il sogno nel cassetto è quello di pubblicare un libro. Il mercato del libro, si sa, è cosa riservata a pochi, e Stefano ancora non è riuscito a convincere qualcuno che lui dovrebbe essere uno di questi. Il suo sogno è fare come Fabio Volo: dal fornaio direttamente allo star system. Il suo sogno è scrivere come Fabio Volo: parlare d’amore con un lessico ridotto a qualche centinaio di parole. Perché Stefano vuole arrivare a tutti. Il padre, stanco dei suoi tentativi andati a vuoto, pensa che molto semplicemente dovrebbe rilevare il negozio. Tuttavia spesso nella vita, per prendere una direzione ben precisa, occorre aver puntato tutto su quell’altra ed essere finiti nell’abisso. Frutto di queste macchinazioni è l’incontro che ha procurato al figlio con un noto editore di Torino. Alle 17.35 Stefano scende alla stazione di Porta Nuova con il manoscritto sotto braccio e poco più tardi è nell’ufficio. Un arredamento scarno ma che restituisce la sacralità del luogo, alcuni attestati di valore, un quadro d’autore, un vaso cinese regalato da un famoso fotografo sulla scrivania. L’uomo non mostra il minimo interesse per il manoscritto e alzi lo incalza con domande imbarazzanti sulla sua vita privata, sulla sua formazione e su come sia arrivato a Torino da Sanremo. Col regionale, ovviamente.

“Stefano Sturaro, giovane scrittore rivelazione dell’anno…” fantastica lui mentre l’uomo si accende una sigaretta, senza offrirgliene una e senza curarsi di aprire la finestra. Anzi, l’uomo chiude a chiave la porta. Sturaro non capisce, ma non vuole fare brutta figura e non chiede il perché. L’uomo insiste con domande sempre più incalzanti e sempre più intime. Sturaro è sempre più a disagio, si sente costretto a rispondere e ripescare particolari della propria vita privata cui avrebbe preferito non pensare. Ora sì che il pensiero della porta chiusa si fa ingombrante. Lo sguardo sadico dell’uomo che lo sta interrogando (a questo punto si può dire senza indugi, pensa Stefano) spinge la ghiandola surrenale a rilasciare una massiccia dose di adrenalina che fa alzare Sturaro di scatto. Sudore freddo, tremore, sfintere predisposto al rilascio. Sono chiari sintomi di terrore. Si fionda verso la porta pur sapendo che è chiusa e che la chiave si trova nel taschino della camicia di quell’uomo. Che intanto, impassibile, si alza e si dirige lentamente verso di lui, con un taglierino in mano.

Federico Bernardeschi, Firenze, 22 anni, start-upper, creatore della app “TerzoTempo”

ll 4 novembre 2016 Federico Bernardeschi, per tutti “Berna” era uno dei tanti volti nella folla di “Leopolda 7- E ora il futuro”. Sei anni prima, all’epoca della prima Leopolda, il Berna aveva 16 anni. Insieme ai ragazzi del collettivo studentesco del Liceo scientifico Leonardo Da Vinci si era parlato di organizzare una contro-manifestazione di protesta, per denunciare la pericolosa svolta neoliberista che il Renzi avrebbe impresso a una sinistra italiana già in crisi d’identità. Erano parole del Vannozzi, il più sanguigno del gruppo. Poi si era deciso di lasciare al Renzi almeno il beneficio del dubbio, intervenendo prontamente ai primi segni di deriva autoritaria. Al Berna andava bene anche così. Quella domenica era andato in curva Fiesole per vedere un orrido Fiorentina- Chievo 1-0, gol di Cerci dopo un rimpallo. Stava per segnare anche Kroldrup e il Berna, che nella squadra del Leonardo giocava stopper come il (e meglio del) danese, si era chiesto per un fugace istante se la differenza tra un professionista e lui fosse poi così marcata. Poi la vita vera aveva ripreso il sopravvento.

Ma quello era il 2010. Oggi gli anni del collettivo sono un ricordo lontano, lontanissimo, come Santana e Bolatti. Lui adesso è un imprenditore. Ma non di quelli figli di papà incravattati. Lui va al lavoro in maglietta e cavalca la new economy.

È iniziato tutto due anni fa, dopo una partita di calcetto in Piazza Tasso, insieme a due amici del primo anno d’ingegneria. Di app sul calcetto ce n’erano già alcune ma nessuna di queste segnalava anche i ristoranti (ma anche i bar e i baracchini del lampredotto, ha sottolineato il Berna quando ha “pitchato” per la prima volta il progetto a un diffidente assessore comunale) vicini ai campetti, per il dopo-partita. Un’idea geniale, che il Berna e i due amici avevano cominciato subito a sviluppare con un altro amico programmatore. Erano fieri anche del nome, semplice e ammiccante, “TerzoTempo”.

Insomma il Berna ora è uno start-upper e la Leopolda, con buona pace del Vannozzi, vuole vederla da dentro, coi suoi occhi. Non per urlare “fuori fuori”, e neanche “Bella Ciao”. Ma per capire le dinamiche dell’economia, della società civile e dei millennials, come gli han consigliato di fare al master di Confindustria giovani. Per ora a pagare il grosso delle spese di Terzo Tempo è babbo Marcello, ex calciante (con piccoli ma insignificanti precedenti penali), che da trent’anni gestisce un bar all’Isolotto. L’attività ha quasi rischiato di chiudere durante i cantieri della tramvia, ma ora le cose vanno meglio. Il Berna gli ha garantito che nel giro di tre-quattro anni gli restituirà tutto quel che ha ricevuto. Marcello non ha fatto domande, né posto condizioni. Il Berna, in cuor suo, comincia ad avere qualche dubbio, ma è troppo presto per farsi prendere dal panico.

Per questo al referendum voterà Sì. Non per Renzi in se’ che, dice “da fiorentino”, gli sta anche un po’sui coglioni. Ma per svecchiare la politica, far largo ai giovani, tipo lui. Babbo Marcello non ha ancora deciso, probabilmente si asterrà.

Emanuele Giaccherini, Talla (AR), 31 anni, ex ballerino

Piccolo Manu ha fame. Forse aveva fame anche prima, ma ora ce l’ha di sicuro. Una fame che quasi gli viene da svenire se cerca di alzarsi dallo scalino macchiato di piscio, e così passano altri dieci minuti o mezz’ora. Ma se non si alza poi avrà ancora più fame e gli girerà ancora di più la testa quando si alzerà, pensa Piccolo Manu a un certo punto, per cui decide di farsi forza e si alza. Si aggrappa alla cancellata di ferro arrugginito e si tira su, e non potete capire lo spavento quando si rende conto che ha una gamba più corta dell’altra. Ora sì che Piccolo Manu sta per svenire, ma poi per fortuna si rende conto che è solo un tacco rotto. Si sfila la scarpetta décolleté leopardata, la esamina attentamente e conclude che sì, il tacco è proprio rotto e non c’è niente da fare, il pezzo che manca non si vede in giro e non se ne parla di riattaccarlo. Che peccato, pensa Piccolo Manu che quelle scarpe le aveva trovate accanto a un cassonetto solo pochi giorni prima ed erano quasi la sua misura. Poi si ricorda che ha fame, così si sfila anche l’altra scarpa e pazienza pensa, stacca il tacco e se lo infila in tasca, ed è pronto a barcollare fino all’uscita del vicolo. Piccolo Manu sbuca sul viale e non ha proprio idea, quindi decide di andare in discesa. Senza tacchi si sente basso e sciatto, un tizio che passa lo guarda strano ma che deve fare, si agghinda la stola sulle spalle e si stropiccia gli occhi per capire se c’è ancora un po’ di trucco. Che cazzo di fame. Sente odore di kebab e si fruga le tasche ma niente. Di fare le smorfie ai turchi non se ne parla, non in queste condizioni. Piccolo Manu si fruga il taschino della giacchetta e guarda un po’, ne tira fuori una e poi ricaccia la bustina nel taschino, almeno se è amfe gli leverà la fame finché non si fa venire in mente un modo di alzare due soldi o un pasto a scrocco. Arrivato all’incrocio Piccolo Manu legge Spandauer Damm e pensa ma come cazzo sono finito in questo quartiere di stronzi. Ripensa alla prima volta che è venuto qui a cercare il balletto di Spandau, e le risate che si sono fatti prima che qualcuno gli spiegasse che non c’era nessun balletto. Ma alla fine il balletto lo aveva trovato eccome, e avevano smesso di ridere. Nessuno lo chiamava più Giaqueline da quando era diventato il giovane più promettente della Tanzfabrik. Nessuno lo prendeva più per il culo. Cazzi, bei cazzi a volontà per Piccolo Manu, e pacchi di soldi. Finché non erano arrivati loro.

Piccolo Manu s’infila d’istinto la mano sotto la giacchetta, trova la cicatrice e un brivido lo scuote, anche se non fa più male da tempo. Si alza dal marciapiede che quando cazzo mi ero seduto, ripensa che ha fame e s’infila in bocca un’altra pasticca. Ormai è quasi buio ma battere non se ne parla, sarà pieno di sbirri da queste parti. Piccolo Manu si guarda intorno e nota un chiarore strano dietro i palazzi e quello che sembrerebbe un parco. Quartiere di fighetti di merda, biascica tra sé, ormai anche qui sarà pieno di italiani pelati con la barba. Quelli laggiù per esempio, hanno pure la bandiera e le sciarpe a luglio. Non ci vede più molto chiaro. Tra i rami degli alberi il chiarore è sempre più forte e familiare. Piccolo Manu si appoggia a un tronco per riprendere fiato, ingoia l’ultima pasticca e ricaccia giù a forza la schiuma che gli trabocca dallo stomaco. Gli sembra di sentire un sacco di gente che parla italiano, che canta quel coro del cazzo che gli cantavano dietro quando passava davanti al bar uscendo da danza: popopopopopopo, Giaccherini finocchio. Piccolo Manu scivola a terra, si tappa le orecchie e si mette a raspare la terra con le unghie per nascondersi, poi un altro brivido gli attraversa il cervello e pensa no babbo, stavolta no. Schizza in piedi, si toglie le scarpe e si mette a correre verso la luce. Sbatte contro una rete, butta giù un tipo in bicicletta ma a un certo punto i muri e gli alberi finiscono e la luce è proprio lì, sospesa davanti all’enorme sagoma scura. C’è un sacco di gente e Piccolo Manu pensa che stavolta non dovrà spiegare nulla a nessuno mentre si fa largo fino alla prima fila. Si sbottona i pantaloni, tira fuori il cazzo e lo mostra alla luce. Vedete di non sbagliare stavolta.

Antonio Candreva, Roma, 29 anni, imbianchino

È da quando ho 13 anni che aiuto lo zio con l’impresa di pitture, ma una parete come questa non l’ho mai trovata. Ormai da qualche anno questo è il mio lavoro, e da 8 mesi la società è diventata proprio mia. Frutto dell’esperienza maturata in tutto questo tempo, nessuno si è mai lamentato, sempre fatto lavori perfetti e durevoli. Mi sono rotto la schiena, perché ormai alcuni clienti chiedono ai pittori di fargli praticamente anche il trasloco, a furia di spostare mobili tra un piano e l’altro. Ma è servito, perché ora guadagno bene, gestisco meglio il lavoro riuscendo a ricavare anche un po’ di tempo libero per riprendere dopo qualche anno a giocare a calcio, almeno una sera a settimana con gli amici del bar. Alcuni mi fanno proprio incazzare devo dire, al bar praticamente non ci parlo più, è solo grazie al calcetto che abbiamo ancora un rapporto. E anche lì mi fanno incazzare. Sono quelli per cui ogni occasione è buona per urlare, che sia per insultare qualcuno che non c’è o per fare una battuta spinta. La loro incidenza demografica è aumentata in quartiere. Ma insomma questa cazzo di parete, io una parete così non l’ho mai vista. L’ho fatta grattare tutta come si fa sempre, ma sotto sembra esserci sempre qualcosa. Uno non può mica grattare all’infinito, perché prima o poi arrivi dall’altra parte. E invece questa sembra avere profondità infinita. Opaca, scura, sotto i vari strati di intonaco. Una parete piccola, in una piccola stanza, quasi dimenticata in quella grande casa. La luce è fioca perché anche la finestra è piccola.

Ho provato tutti i tipi di coprenti, quando il mio operaio mi ha segnalato il problema ho rifatto personalmente il procedimento per quattro volte senza ottenere alcun risultato. Nella parte centrale di questa piccola parete, fissando il bianco sembra sempre di vedere il nero. Come se, dietro la sottile pellicola della vernice bianca, il coprente fosse scomparso e si aprisse un abisso senza fine. Allora ho fatto arrivare una vernice speciale dalla Germania e l’ho applicata sopra il coprente e anche sopra la vernice normale. Indovinate un po’, ancora nessun risultato. Ho perso una giornata di lavoro per risolvere il problema e non ho cavato un ragno dal buco, ora chi me lo fa fare di guardare Cassano che gioca in nazionale senza pensieri. Io guardo lo schermo luminoso della tv, con il verde del campo abbagliato dalle potenti luci dei riflettori e i colori sgargianti delle maglie, ma mi sembra di vedere tutto nero, come se una sottile pellicola di vernice mi impedisse di vedere quella spaventosa oscurità che sta lì dietro, dietro Cassano che passeggia in attesa del colpo giusto contro i tedeschi.

QUI TROVATE LA PRIMA PARTE CON I NOSTRI RAGAZZI PORTIERI

QUI TROVATE LA SECONDA PARTE CON I NOSTRI RAGAZZI DIFENSORI

QUI TROVATE LA QUARTA E ULTIMA PARTE CON I NOSTRI RAGAZZI ATTACCANTI