La scrivania è coperta di faldoni di carte ingiallite. Contratti con sponsor, contratti con società, cambiali, deleghe in bianco. Si riconoscono la stipula delle quote di una miniera in Perù e le bollette della luce della fazenda argentina. La dichiarazione di fallimento di un negozio di articoli sportivi, col timbro del tribunale di Vicenza. Fuori piove. La finestra è aperta e il vento la fa sbattere in modo lento ma continuo. La copia del verbale di polizia è in spagnolo ed è tenuta in bella vista al centro del tavolo, con il Pallone d’oro del ’93 ammaccato e pieno di bozzi, riciclato come fermacarte. Accanto al trofeo ci sono un bicchiere di vino rosso e un piatto mezzo vuoto. Fra gli avanzi s’intravedono molliche zuppe di sugo, una foglia d’alloro rosicchiata e pallini di piombo estratti da quella che era stata una lepre e poi è diventata un coniglio alla vicentina.

La libreria è quasi vuota. Ci sono alcune foto di calciatori autografate: Paolo Rossi, Diego, l’unica recente è quella di Messi. Poi alcune foto sfocate che sembrano scattate dalla panchina a San Siro. Uno dei pochi libri visibili è La Saggezza del buddhismo di Vincenzo Noja, edizioni Paoline. Sull’attaccapanni un accappatoio scolorito, un giaccone di pelle strappato e un cappellino con la scritta: “Matame, si no te sirvo”. Lo studio sembra l’ufficio di un pezzente arricchito. I tubi che viaggiano poco sopra al battiscopa di rovere non sono stati pitturati o nascosti. Vanno diretti alla stanza a fianco, una piccola sala da bagno con vasca e una risicata cabina doccia con sauna. Sugli asciugamani si riconoscono le iniziali ricamate con seta azzurro tenebra: R.B.

Un uomo con i capelli lunghi e qualche filo di barba siede sul cesso, il viso fra le mani. Singhiozza e si pulisce la bocca con la canottiera, sporca di sugo e di sangue.

“È morto? Ma come è morto?” L’accento è quello frignone e bottegaio da piccolo commerciante bolognese. Le voci ormai si rincorrono all’impazzata negli spogliatoi dei campi di calcetto del dopolavoro ferroviario. Per seminare il panico è bastato che uno solo degli uomini di mezza età arrivati per la partita della domenica pomeriggio sciabattasse verso le docce col cellulare in mano e leggesse la notizia. “È morto il Codino? Ma nooo, ma come? È morto il Codino?” Nessuno sa se sia vero. Era da mesi che non si avevano sue notizie, da quando aveva preso il patentino e rinunciato all’incarico di presidente del settore tecnico in Federazione. Una carica fittizia, che lo stesso Roberto aveva pubblicamente messo a nudo come tale. L’ennesimo schiaffo morale a Ulivieri. Abete aveva detto: “Abbiamo sempre parlato con Baggio e con Petrone, anche perché farlo con il primo senza il secondo non era possibile: ma era chiaro e naturale che lui avesse un rapporto di fiducia, preferenziale, con Petrone. Lo ha sempre seguito passo passo”.

Nessuno riesce a crederci, ma ora i dettagli si accumulano. Qualcuno ha appena pubblicato la sua data di morte su Wikipedia. “Ma è una bufala! Non può esser morto il Codino!” Forse è l’ennesima storia sul suo conto, come qualche mese prima, quando si diceva fosse uno dei candidati ad allenare la nazionale. Che fine ha fatto il Codino? Qualcuno dice si sia ritirato in Argentina, nella sua “Chiquita”, la fazenda di trecentosessanta ettari nella Pampa. Gli animalisti dicono abbia addirittura partecipato a una battuta di caccia al puma. Altri sono convinti abbia definitivamente lasciato la vita mondana e il calcio. Dicono si sia rasato i capelli per intraprendere quella monastica. Nel centro buddista di Corsico, il più grande d’Europa, inaugurato da Roberto, i fedeli negano di averlo visto e suggeriscono di lasciarlo in pace. In Giappone qualcuno annuncia che sta finalmente per firmare e tornare in campo, dopo anni di trattative, per una specie di campionato reality show. Gli indizi sono tanti, ma lontani dal costituire una prova. Su internet non ci sono referti medici o di polizia, solo pettegolezzi, storie, leggende metropolitane.

Il negozio di Thiene, vicino Vicenza, è abbandonato da tempo. Le vetrine scheggiate, coperte alla bene e meglio con sacchi neri della spazzatura e nastro adesivo. Dicono abbia chiuso per la crisi, ma la verità è che Roberto non ha mai voluto imborghesirsi, seguirne gli affari. Era stato un amico molto intimo a convincerlo, gli aveva detto: “è un occasione, pensa al futuro. Alla peggio lo lasci gestire a Eddy.” Dietro la plastica si vedono ancora alcuni manichini smembrati, qualche maglietta di cotone sgualcita con la serigrafia della sua acconciatura e il 10. Roberto si era fatto anche convincere a chiamarlo Roberto Baggio Sport. Non gli era mai piaciuto vedere il suo nome sull’insegna.

Un’altra cosa che aveva sempre odiato erano i soprannomi. Raffaello, divin codino, coniglio bagnato. Chi glieli aveva affibbiati non aveva mai capito fino in fondo la sua personalità. In effetti nessuno sembra aver mai capito l’uomo Roberto. Il calciatore, forse, dicevano, il più forte italiano di sempre. Quello che i ragazzini evocavano nei cortili quando partivano palla al piede, il suo nome scandito con l’intonazione arrotata e in crescendo di Pizzul “Rrroberto, Rrroberto”. Fino all’intervento a gamba tesa di un avversario più grosso, un disperato e finale “Diiiino”.

I vecchi, invece, gli avevano sempre preferito Rivera. Erano arrivati persino a schierarsi con i suoi nemici come Lippi, Capello, Ulivieri. Dicevano che non giocava per la squadra, che era una prima donna. Tanti avevano barattato la delusione bruciante di un mondiale perso ai rigori per la conferma delle loro critiche alla sua scarsa personalità. Nessuno ha mai capito cosa ci fosse dietro a quegli occhi sottili e di colore blu tendente al grigio,furbi e al contempo assenti. Dal suo modo di giocare si poteva pensare che fosse un genio, un uomo acuto con una superiore velocità di pensiero, un artista, un poeta. Ma Roberto non ha mai amato gli elogi o i sonetti, che pure gli sono stati dedicati ripetutamente durante la lunga carriera. Quando nel ‘94 Madonna lo invitò, pregandolo in ginocchio di andare a cena con lei, Roberto rimase in ritiro a giocare a carte con Signori.

Che tipo era allora? Non era un bullo, nel senso classico del termine. Ma “svelto”, quello sì. Una sveltezza di paese, spietata e innocente al tempo stesso. Inefficace in qualunque contesto che non fosse il campo, la partita. Non si spiegherebbe altrimenti come possa essere stato vittima di un raggiro da sette miliardi, non si comprende come il suo amico più fidato l’abbia convinto a investire in una miniera in Perù gestita da una banca caraibica. La verità è che non c’era mai stato niente da capire. Roberto, fin da piccolo, era quello più bravo a giocare a pallone. Dietro una simile grandezza non c’era bisogno d’altro. Roberto era un veneto riservato e scontroso. Del coniglio aveva l’essere furtivo, imprendibile, l’essere mosso da quello che in campo sembrava un imperativo biologico: salta l’uomo, corri più veloce, vai in porta. Roberto sembrava scappare, più che correre. Come fanno solo i più grandi. Nessuno dei fronzoli delle foche ammaestrate di oggi, solo la perfezione del dribbling come gesto puramente geometrico: spostare la palla ed evitare l’avversario. Le punizioni all’incrocio, i tiri al volo, i pallonetti. Gesti per lui naturali, mirati non all’applauso o all’estetica, ma al semplice e ineluttabile compimento della sua superiorità sull’avversario.

Per le stesse ragioni Roberto non aveva mai sposato le filosofie aziendali, mai aveva saputo fingere di credere nei motti, nelle urla collettive del gruppo promosse dagli allenatori. Roberto non sopportava quelle chiacchiere. “Datemi la palla e ci penso io” diceva ai compagni, con la parlata schiva e spezzettata. Era questo che Lippi e Capello odiavano di lui. I gesti polemici sui quali la stampa aveva tanto ricamato non avevano niente di raffinato, nessuna complessa profondità psicologica. Non erano che pura tautologia. Capello fa di lui un semplice spettatore, Roberto siede in panchina e scatta fotografie. Lippi lo dipinge come uno dei tanti, non indispensabile, e lui si mette un cappello che dice “uccidimi se non ti servo”.

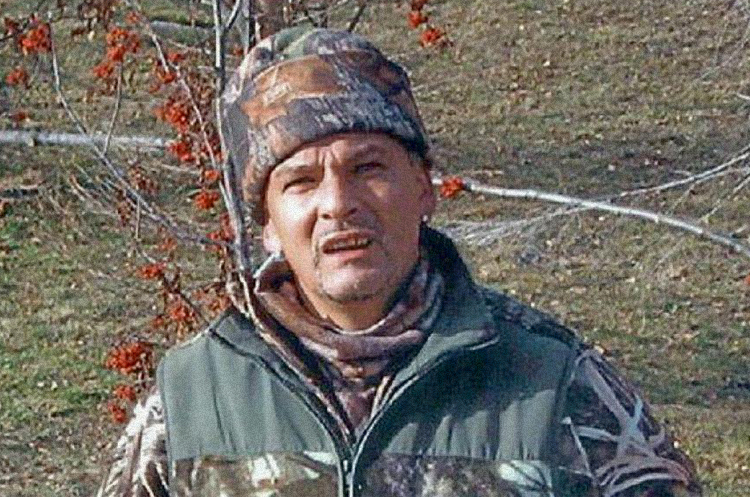

Roberto esce presto, prima dell’alba, con una bottiglia di grappa e il fucile regalatogli dal suo factotum. Cammina fra la scarsa vegetazione della Pampa, alla ricerca del puma. Dietro di lui Petrone, i capelli lunghi raccolti in una coda di cavallo, la barba incolta. Anche lui col fucile in mano. Dietro un cespuglio si muove qualcosa. Roberto ormai è sovrappeso e indossa un giaccone di pelle che ne limita l’agilità. Petrone lo segue come un’ombra, come ha fatto per una vita. Il puma corre via. Roberto grida qualcosa in vicentino all’indirizzo di Petrone. Si gira sorridendo e vede il fucile puntato. Il sorriso si trasforma in una smorfia di terrore. Prova a saltare di lato, ma le ginocchia sono bloccate a novanta gradi, come quando guidava da Brescia a Caldogno dopo gli allenamenti. Inciampa e da terra fissa l’amico, muovendo la testa in modo frenetico, in tutte le direzioni.

Petrone invece è immobile. Guarda il puma. Guarda Roberto. Lo guarda come non lo aveva mai guardato prima. Non vede un amico, né un datore di lavoro. Vede solo multe, bollette, scontrini della lavanderia. I biglietti aerei per il Giappone, le fatture per il nuovo impianto elettrico del centro Soka Gakkai. Ricorda le attese in macchina, la ricerca del parcheggio, le inflitrazioni che gli ha dovuto fare per anni. Il rituale della rasatura dei glutei e dei polpacci. Gli affari saltati, la miniera in Perù, il negozio di Thiene. Petrone spara. I pallettoni penetrano il giaccone di pelle. Gli occhi di Roberto rimangono impassibili, paralizzati in un’espressione pacifica, indifferente. Dal cappello con la scritta “Matame, si no te sirvo” spunta il codino, ormai brizzolato. Inizia a piovere. Una lepre zampetta non lontano da Petrone. Muove la testa in tutte le direzioni, incrocia il suo sguardo e scappa via.